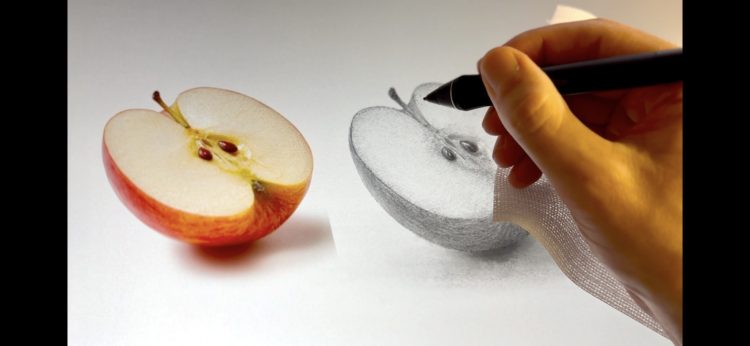

リンゴ デッサンの描き方~観察から完成までのプロセスを解説

1.はじめに|デッサンでリンゴを描こう

「デッサンの基本を学びたいけれど、何から始めればいいかわからない…」という方におすすめなのが、リンゴをモチーフにしたデッサンです。形状や色の変化、影のつき方は、観察力や立体感を養うのに最適です。りんごデッサンの描き方を、アナログ・デジタルの両方の視点から詳しく解説します。

2. 必要な道具と準備|CLIP STUDIOを使ったデッサン

4時間でリンゴを描いていきます。

使う鉛筆はハイユニです。三菱公式が提供した「三菱鉛筆Hi-uniブラシ」を使用して、CLIP STUDIOでデジタルデッサンしていきます。使った鉛筆の硬さは6H〜6Bです。

3. りんごの形を捉える描き出しのコツ

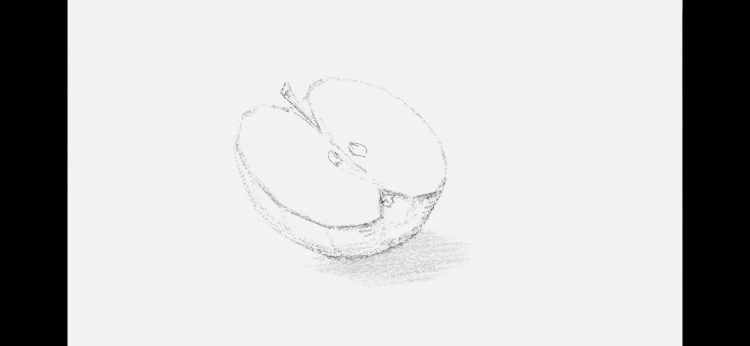

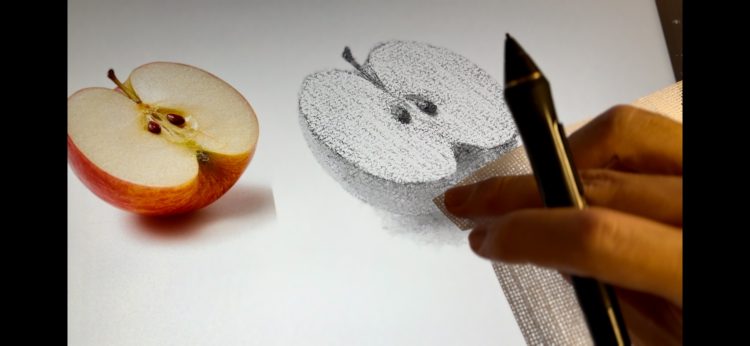

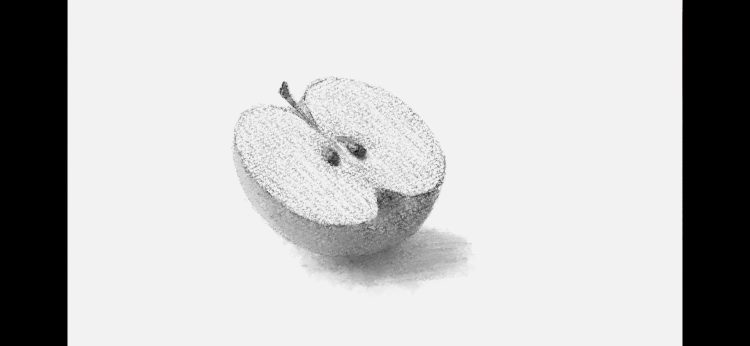

まずはリンゴの形を描いていきます。

おおまかなトーンや影も、バランスよく描いていきます。

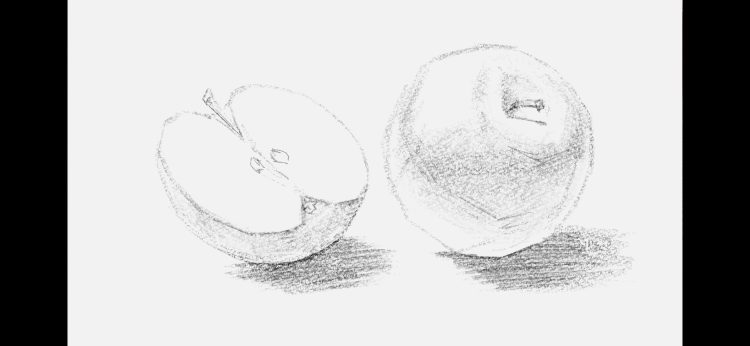

この描き初めの段階を「描き出し」と呼びます。この時に注意したいことは「線だけで描かない」ことと、バランスを取ることです。

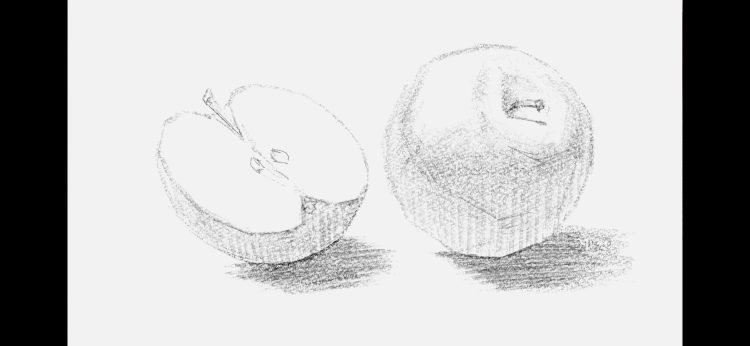

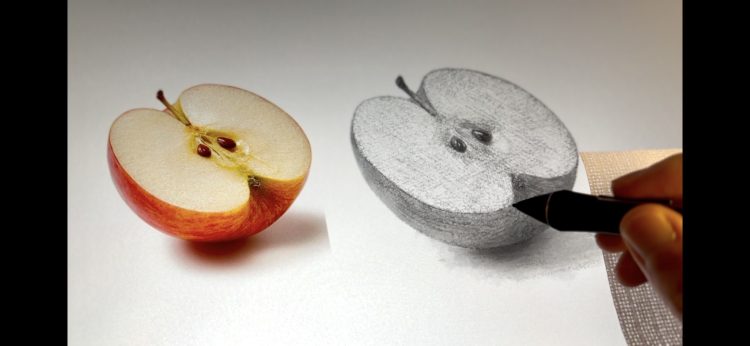

下のスケッチをご覧ください。左側のリンゴは線だけでも問題ないのですが、右側のリンゴのように凸凹したような球体を“線だけ”で描こうとすると、りんご特有のゴロンとした印象を表現することが困難です。

この「描き出し」はデッサンの中でも重要なパートです。この段階で形や印象を間違ってしまうと、後で修正するのが結構面倒なのです。やはりある程度は、描き出しの段階で対象モチーフに似せておきたい。線だけで描こうとすると、モノによっては“モチーフらしさ”を表現できない場合があります。(例えば顔の骨格など)

リンゴの輪郭や種子、ヘタなどは線だけでも描けます。ですが、シルエットの内部にある”形の情報”はうまく表現できません。立体感を表現する時は、鉛筆を寝かせたようなタッチで凸凹感を表現したり、光と影を描いてみましょう。漫画などの影響で、線のみで描く表現に私たちは慣れ親しんでいますが、デッサンでは描き方にこだわらず、「モチーフの印象を観察し、そこで捉えたイメージを鉛筆で表現すること」を大事にしましょう

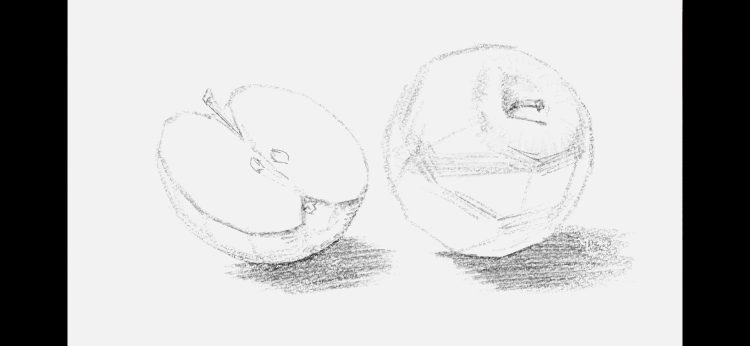

ここである程度トーンを乗せて、形が描けたら次の段階へ。

4. トーンを整える「こすり技法」を活用

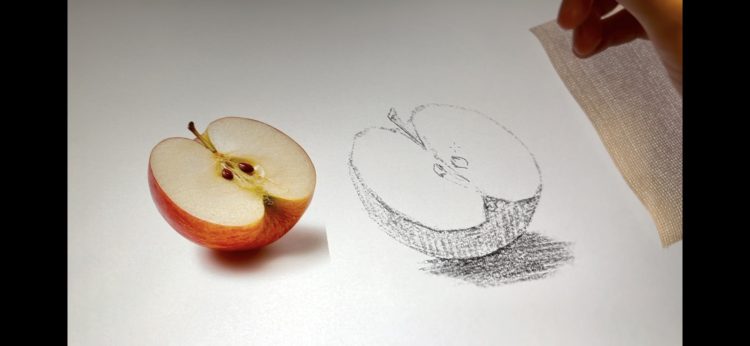

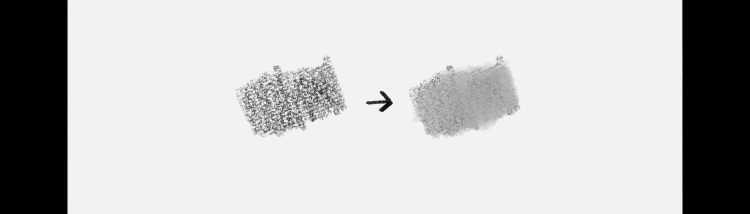

「こすり技法」を使って、影の色をしっとりとした印象に変えていきます。

- 〇 アナログ:ガーゼやティッシュを使用して影のトーンを整える。

- 〇 デジタル:「質感残しなじませブラシ」を使い、リアルな質感を再現。

画用紙に鉛筆を乗せたばかりの段階では、紙の目の影響でザラザラとした印象が目立ちます。

影の印象に近づけるために、こすって色を落ち着かせてみましょう。

アナログデッサン、デジタルデッサン問わず、この「こすり技法」は便利なので覚えておいて損はないです。

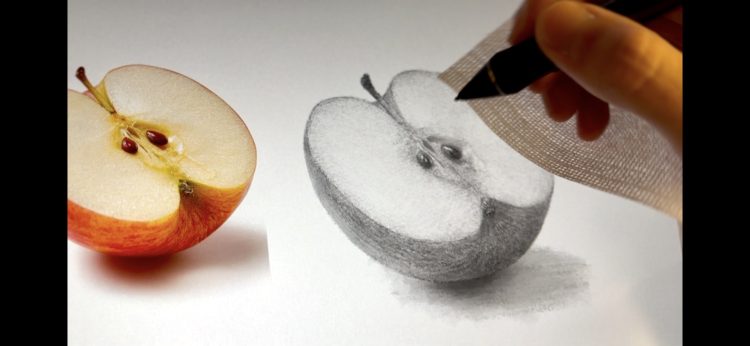

こんな感じでこすります。

CLIP STUDIOの質感残しなじませブラシ。「色混ぜツール、色混ぜグループ」に常備されています。

アナログでは「ガーゼ、ティッシュ、さっ筆」などを使用します。

デジタルでは「質感残しなじませブラシ」を使用します。

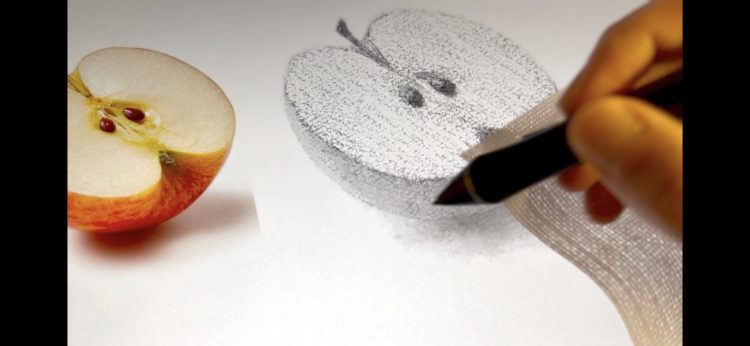

観察しながら、

丁寧に

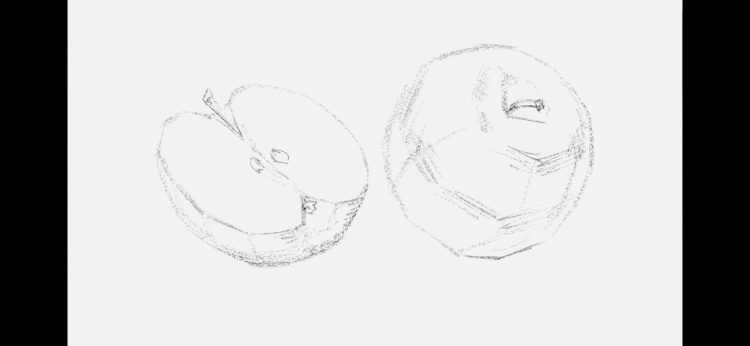

今回のモチーフは、影の部分が少ないのでこれぐらいでとりあえず「擦り」を終えておきます。

光側もこすって滑らかな色調に整える技法も存在するのですが、

今回はあえて光側と影側を切り分けて描いてみます。

影はこすり、光はこすらない。

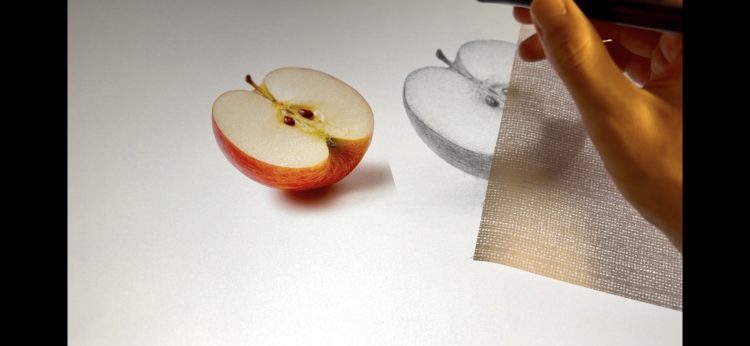

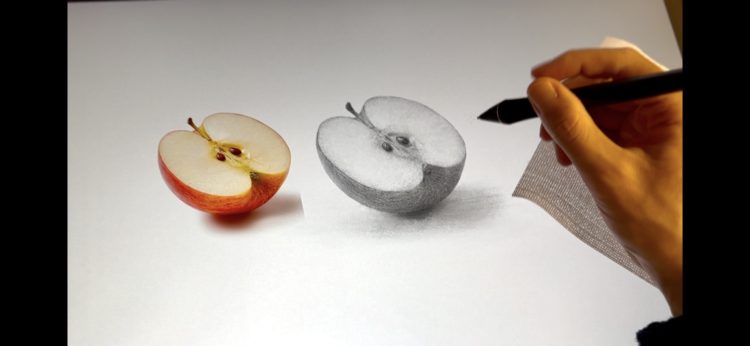

ちなみに今回のモチーフは©️Adobe Stockさんから、お借りしたリンゴのイメージです(ライセンス取得済み)。

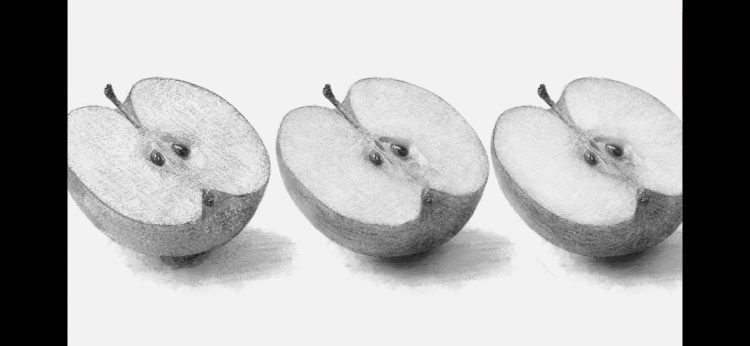

5.影と光の描き分けで立体感を演出

りんごのデッサンでは、光と影を描き分けることが重要です。

- ⚫︎影:柔らかいトーンをこすり技法で表現

- ⚫︎光:明るい部分はこすらずに、鮮明さを保つ。

この描き分けによって、りんごの立体感や質感がぐっとリアルになります。

■ 明るい色をどう描くかについて

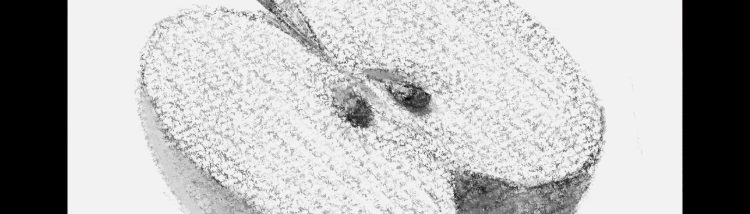

こちらをご覧ください。

「りんごの白い部分、ザラザラしすぎでは?」

と思う方がいるかもしれません。

「色が暗すぎる」と思う方もいるかもしれませんね。

これは案外、なんとかなります。

初心者の方によくみられる傾向の一つとして、

初めのうちからキレーイな色で塗ろうとした結果、

「色が薄すぎる」「描き込みが足りない」問題が頻繁に起こります。

デッサンでは、手数を増やしてガシガシ描いていく方が案外上手に描けたりもするので、

初めのうちは怖がらず色をのせてみてください。

もし暗くなりすぎたと思ったら、練り消しなど使ってまた消せば良いだけですから。

描いては消し、描いては消し‥描いてはまた消して、色味を調整する。

そのプロセスを経験することの方が、綺麗に描くことよりも重要だったりします。

デッサンは、観察する目と表現技術を養うことが目的なので、

初めのうちは怖がらず一旦色を乗せていくことをお勧めします。

(赤色とクリーム色の違いがしっかりと描き分けられていれば、問題なし!)

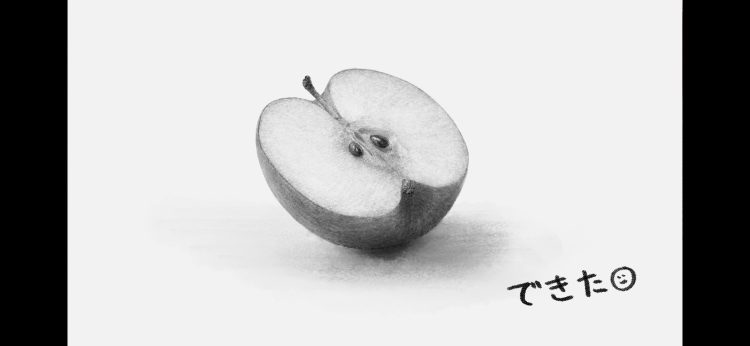

6. 細部を描き込み、リアル感を追求

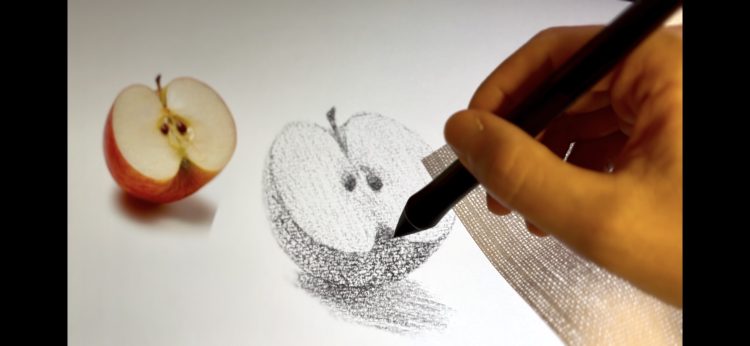

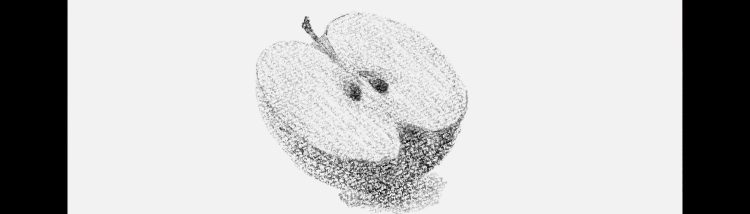

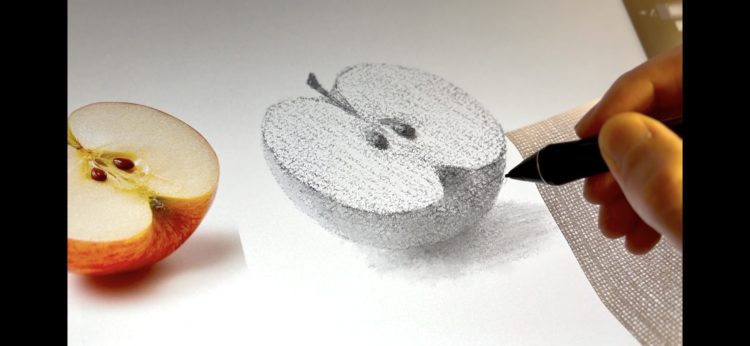

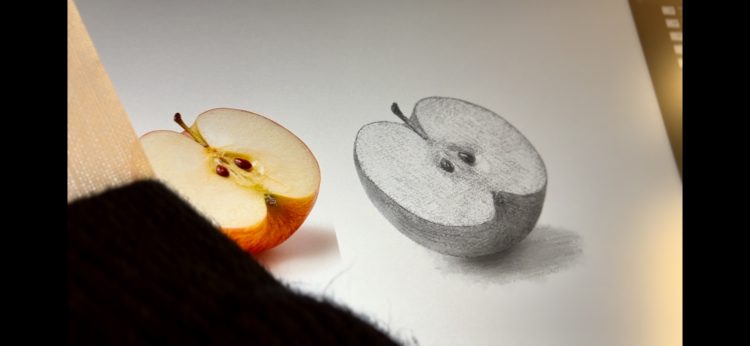

ここまできたら、ついに描き込んでいきます。

こすった後、トーンを調整しながら描き進めたら、

徐々に鉛筆の硬さを上げていきます。

描きやすそうな箇所から手をつけていきましょう。

リンゴ断面の微かに見える筋を描いていきます。

描き込むにつれて、少し瑞々しさが出てきました。

2時間ほど描き込んだ様子です。鉛筆と練り消しを駆使して、バランスよく描き進めました。

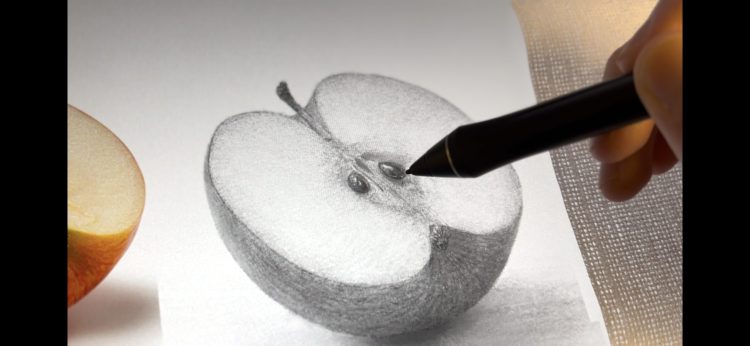

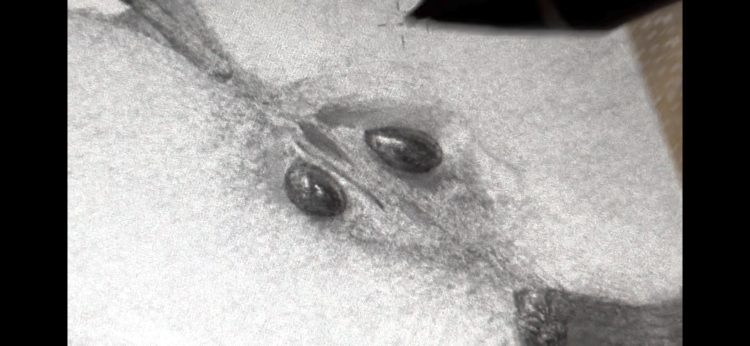

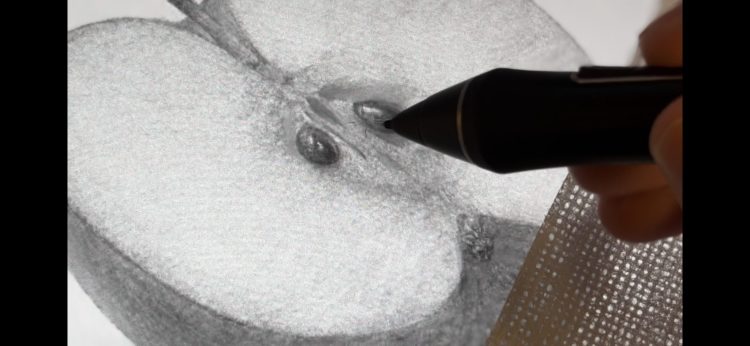

タネの描き込みに入ります。

タネの表面に見える、黒い映り込みやハイライトも丁寧に描いていきます。

モチーフと見比べて、

修正する。

んー

少し画面から離れて、モチーフの印象を確認しつつ‥

微調整していきます。

さっ筆で軽く擦ったり、練り消しで調整したり、硬めの鉛筆でトーンを整えたりします。

〈 memo 〉

デッサンの最終段階では、細部にこだわりながら描き込みます。

特に次の点に注目してください

- ⚫︎りんごの種やヘタ:黒い映り込みやハイライトを丁寧に描く。

- ⚫︎筋凹凸:鉛筆の硬さを調整しながら、微細な質感を表現。

- ⚫︎練り消しで微調整:描いては消す工程を繰り返し、バランスを整える。

7.さいごに|プロセスを楽しむことがデッサン上達の鍵

初心者の方は、最初から完璧な仕上がりを求めず、プロセスを楽しむことを心がけてください。

デッサンを通じて、観察力や表現力が磨かれます。

次回は、より複雑な形状の「バナナデッサン」に挑戦します。

観察力をさらに鎩えられる内容となっていますので、お楽しみに!

8.講座受講をご検討の方へ|無料体験のご案内

ブログの内容にご興味を持っていただけました皆様、現在私が開講しておりますアートスクールオンライン講座『デッサンの基礎を学ぼう:初心者向け』の無料体験へ是非お越しください。

無料体験では、WEBカメラを用いて、レイヤー設定やブラシの使い方など、分かりやすさに重きを置いて丁寧に指導させていただいております。

オンラインでリアルタイムだからわかりやすい、マンツーマンレッスンをぜひご体感ください。

講師:Takashi

- Profile

- 東京藝術大学デザイン科卒業

東京藝術大学院デザイン専攻

- Massege

- 「アナログ、デジタル問わずデッサンを学べる講座」を開講しています。鉛筆の削り方から、プロ級の細密画まで。あなたのレベルに合わせて、どんなことでも丁寧に教えます。

詳しくは下記の『デッサン講座一覧』をご覧ください。 - ArtWorks

-